Era il 20 febbraio 1322. Il condottiero lucchese di lì a poco avrebbe fatto costruire la Cortina di Cacciaguerra per dividerei Guelfi dai Ghibellini, con la torre centrale nota come “Il Campanone”

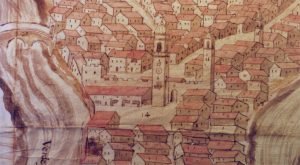

Le baruffe a Pontremoli erano più furiose che mai sette secoli fa di questi giorni. Il borgo, protetto dalle mura, non aveva pace al suo interno. Un vasto spazio corrispondente alle attuali piazze del Duomo e della Repubblica divideva i guelfi a nord e i ghibellini a sud, ma non bastava a separare i nemici.

Pontremoli si era data l’istituzione politica dell’autogoverno del Comune medievale, ma di fatto era sotto protezione di Parma o di Genova o di Lucca, si intrecciavano anche le mire dei Malaspina, che, tenendo vivi i fermenti interni dei pontremolesi, speravano di mettere il loro dominio sul borgo. Infine la posizione strategica, porta e chiave della Toscana, lo esponeva ai danni del passaggio di eserciti, re e imperatori.

Veniamo al primo ventennio del sec. XIV attingendo alle ricerche documentate di Giovanni Sforza, riprese e approfondite da Nicola Zucchi Castellini, e ad Atti dell’Archivio di Stato di Lucca.

I Malaspina ghibellini con aiuto della gente di Filattiera nel 1288 si erano impadroniti di Pontremoli, ma nel 1293 i guelfi rientrano, cacciano i Malaspina e si pongono sotto la protezione di Lucca.

Nel 1310 scende in Italia l’imperatore Arrigo VII di Lussemburgo per arrivare all’incoronazione a Roma dai delegati papali (il papa stava ad Avignone) e mette in subbuglio tutta la Lunigiana. I Malaspina fanno sottomissione ad Arrigo VII, i ghibellini cercano di rientrare a Pontremoli. La guerra diventa aperta tra i ghibellini guidati da Franceschino di Mulazzo e i guelfi sostenuti da milizie lucchesi. L’imperatore cerca di riportare la pace con mediazione del cardinal Luca Fieschi a cui infeuda il borgo.

Gli scontri continui sono l’occasione per Castruccio di intervenire: il 27 maggio 1321 è a Pontremoli. La parte ghibellina nella chiesa di S. Francesco si mise sotto la protezione di lui signore di Lucca impegnato a estendere il suo dominio sulla Lunigiana.

Intanto lavorava per farsi ben accogliere dai guelfi, questi erano “dei più sfegatati” e odiavano fortemente i ghibellini, temevano anche che Castruccio li privilegiasse. Il condottiero lucchese però capì che le baruffe tra guelfi e ghibellini di Pontremoli erano lesive del suo potere e gli legavano le mani; mise suo vicario ser Bavoso da Gubbio che riuscì a pacificare le due parti.

I ghibellini il 13 febbraio 1322 e i guelfi il 18 elessero Castruccio generale e perpetuo signore di Pontremoli e del suo territorio. In solenne assemblea dai 50 consiglieri del borgo il 20 febbraio 1322 Castruccio riceve giuramento di fedeltà dai pontremolesi. L’atto notarile rogato riconosce all’Antelminelli e ai suoi discendenti di poter “dominare, condannare, assolvere, ordinare, disporre, riformare e fare tutte le cose che gli piacciono o piaceranno in perpetuo”.

Finiva una precaria autonomia, rimarrà un Consiglio della Comunità, ma di fatto Pontremoli passa sotto una sequela di padroni esterni, subito dopo la morte di Castruccio nel 1328: Rossi, Visconti, Sforza, Fieschi, re francesi, spagnoli, fiorentini medicei e asburgo-lorenesi, la parentesi napoleonica, i Borbone di Parma e finalmente italiani!

Il cronista pontremolese Gio. Rolando Villani racconta che Castruccio, per tenere a freno le due fazioni “fece demolire le case dei ghibellini e dei guelfi all’interno della piazza” e con una piccola porta, munita di una cateratta di ferro “divise la Terra in modo tale che, se fossero venuti alle mani” non potessero passare da una parte all’altra. Con le macerie delle case fatte demolire “incominciò a fabbricarne un castello in mezzo alla piazza nel luogo dove l’aveva divisa”, aveva tre torri tra loro collegate da una cortina con camminamento per i soldati di ronda, una verso il torrente Verde, l’altra verso il fiume Magra e la terza, la più alta, nel mezzo con sopra una campana che servisse a dare segnale in ogni caso di necessità.

Il cronista pontremolese Gio. Rolando Villani racconta che Castruccio, per tenere a freno le due fazioni “fece demolire le case dei ghibellini e dei guelfi all’interno della piazza” e con una piccola porta, munita di una cateratta di ferro “divise la Terra in modo tale che, se fossero venuti alle mani” non potessero passare da una parte all’altra. Con le macerie delle case fatte demolire “incominciò a fabbricarne un castello in mezzo alla piazza nel luogo dove l’aveva divisa”, aveva tre torri tra loro collegate da una cortina con camminamento per i soldati di ronda, una verso il torrente Verde, l’altra verso il fiume Magra e la terza, la più alta, nel mezzo con sopra una campana che servisse a dare segnale in ogni caso di necessità.

La porta era l’unico passaggio tra sommo e imo borgo, intorno alle fortificazioni fece scavare i fossi e mise un ponte levatoio verso sud. La porta era così stretta che poteva passare solo una persona alla volta. La torre sul Verde fu abbattuta, l’altra è stata adattata a campanile del Duomo, la centrale, rialzata più volte, con orologio è il Campanone, luogo del cuore dei pontremolesi in loco e di quelli disseminati nel mondo. In un’iscrizione andata persa (riprodotta e affissa dagli Amici del Campanone) e murata sulle due facciate nord e sud si leggeva che la Cortina chiamata Cacciaguerra era opera di Castruccio e la prima pietra fu messa il 26 aprile 1322, soprintendente ai lavori il siniscalco Vanni Tenti di San Miniato; la speranza era che non ci fossero più guerre fratricide che avevano fatto tanto danno.

La porta era l’unico passaggio tra sommo e imo borgo, intorno alle fortificazioni fece scavare i fossi e mise un ponte levatoio verso sud. La porta era così stretta che poteva passare solo una persona alla volta. La torre sul Verde fu abbattuta, l’altra è stata adattata a campanile del Duomo, la centrale, rialzata più volte, con orologio è il Campanone, luogo del cuore dei pontremolesi in loco e di quelli disseminati nel mondo. In un’iscrizione andata persa (riprodotta e affissa dagli Amici del Campanone) e murata sulle due facciate nord e sud si leggeva che la Cortina chiamata Cacciaguerra era opera di Castruccio e la prima pietra fu messa il 26 aprile 1322, soprintendente ai lavori il siniscalco Vanni Tenti di San Miniato; la speranza era che non ci fossero più guerre fratricide che avevano fatto tanto danno.

La cortina è stata incorporata dalle successive costruzioni sulle due piazze, la torre centrale è stata rialzata con l’attuale parte sommitale che ospita le campane, la più grande è il Campanone che “dalla piazza si alza in aria come un gigante” traducendo da una poesia in dialetto di Luigi Poletti poi musicata e diventata repertorio della Musica cittadina.

La campana grande ha scandito gli eventi religiosi e civili di maggior rilievo nella vita di Pontremoli: “con quella sua voce da cannone” ha “stramezzato” per le processioni, la mattina del 27 aprile 1945 per annunciare la fine della guerra. Suonavano a morto le campane per avvisare di pericoli o alla grande per annunciare vittorie, fino a tempi recenti anche per accompagnare al cimitero i defunti delle famiglie con titoli di nobiltà.

Siamo nell’anno del settimo centenario della costruzione della Cortina, che non ha cacciato via le guerre e le rivalità intestine e col contado e coi potentati del territorio, ma almeno lascia testimonianza di muri costruiti come estremo rimedio per fare pace e non, come è nel presente, per respingere le vittime di infinite ingiustizie e disuguaglianze.

Maria Luisa Simoncelli